Cheval boulonnais : Histoire, caractéristiques et enjeux d’un géant du patrimoine français #

Origines antiques et légendes fondatrices du cheval boulonnais #

L’histoire du cheval boulonnais plonge ses racines dans l’Antiquité, enveloppée de récits et d’hypothèses captivantes. Selon les chroniques populaires, la lignée boulonnaise serait née du croisement entre des chevaux numides, ramenés d’Afrique du Nord par les légions de Jules César en 54 avant J.-C., et des juments autochtones robustes du nord de la Gaule. Ce passage des troupes romaines aurait laissé dans la région de Boulogne des chevaux fins, résistants, dont la descendance, acclimatée aux terroirs exigeants, aurait développé une morphologie spécifique, adaptée à la fois à la vitesse et à la puissance[1][2][5].

D’autres versions de la légende rapportent une contribution génétique d’animaux laissés par les Huns d’Attila au Ve siècle, ajoutant une dimension barbare et orientale à ce patrimoine équin. Aux XIe et XIIe siècles, l’apport de sang flamand et brabançon puis, au Moyen Âge, la circulation de chevaux orientaux ramenés des croisades par Eustache de Boulogne, viendront encore enrichir ce creuset génétique. Le terroir du Boulonnais, reconnu pour ses herbages de haute qualité et ses sols argileux, joue un rôle déterminant dans l’essor d’un cheval à la fois solide et gracieux, façonnant une identité unique qui marquera durablement les paysages de la région[3][4][5].

- Chevaux numides introduits par Rome, point de départ de la race

- Influence des invasions et croisades au Moyen Âge

- Adaptation au terroir boulonnais et développement de caractères distinctifs

Le rôle incontournable du « cheval du poisson » dans l’économie régionale #

Au fil du Moyen Âge, le cheval boulonnais devient une figure centrale dans l’économie régionale, acquérant le surnom de « cheval du poisson ». Sa mission : assurer le transport du poisson frais depuis Boulogne-sur-Mer jusqu’aux halles de Paris. Ce trajet de plus de 200 kilomètres nécessite des montures dotées d’une exceptionnelle rapidité, endurance et robustesse, capables de garantir la fraîcheur des cargaisons jusqu’aux marchés de la capitale[5].

À lire Histoire des Ultras de Marseille : passion et identité dans les années 1970

Les exigences de ce commerce poussent les éleveurs à privilégier des animaux adaptés à la traction rapide au trot sur de longues distances, forgeant ainsi le profil d’un cheval aux qualités remarquables. Cette sélection conduira à l’émergence de deux types de boulonnais : l’un dédié au transport de charges lourdes, l’autre, plus léger, réservé à la traction de diligences et au transport du poisson. Les marchés parisiens, particulièrement friands de poissons frais, voient alors le boulonnais s’imposer comme un véhicule vivant essentiel, synonyme de vitalité économique pour les familles du littoral.

- Trajets entre Boulogne-sur-Mer et Paris, soit plus de 200 km parcourus en quelques jours

- Sélection génétique pour l’endurance et la puissance

- Mutation progressive des usages : du transport vivrier à la traction de véhicules

Évolution morphologique : du cheval de poste au géant de la traction #

Au gré de l’évolution des besoins économiques, le cheval boulonnais subit une transformation physique marquée par l’augmentation de sa taille et de sa masse musculaire sans jamais sacrifier sa légendaire élégance. Du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle, les croisements avec des chevaux de Flandres et du Brabant puis l’injection de sang oriental contribuent à élargir le modèle, accentuant la stature du boulonnais tout en préservant sa souplesse de mouvement[3][1].

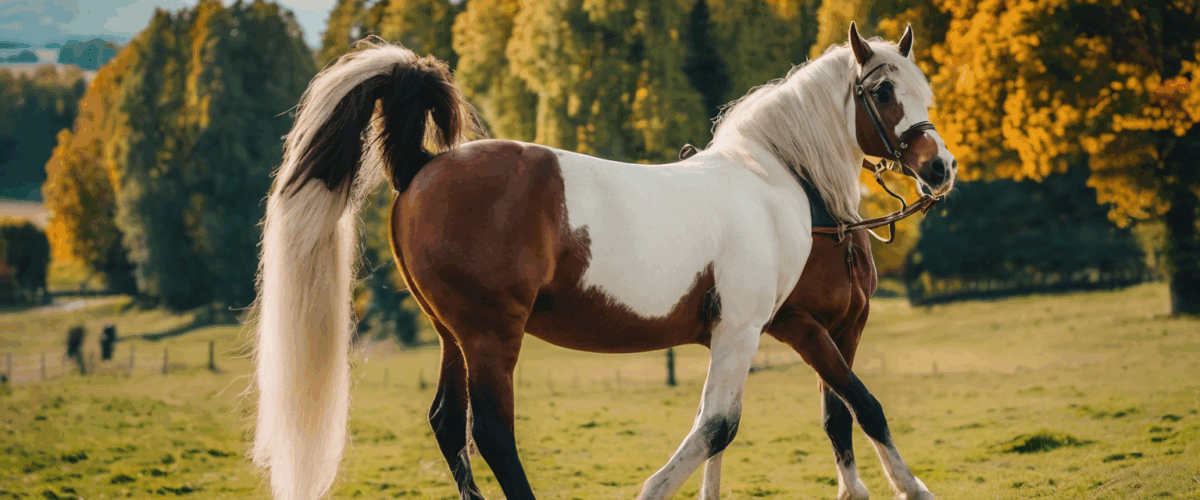

Devenu un véritable géant de la traction, il s’adapte ainsi à la mécanisation croissante de l’agriculture et à la demande accrue pour la traction lourde, que ce soit dans les champs ou dans l’industrie. La morphologie du boulonnais se caractérise aujourd’hui par une ossature puissante, une musculature volumineuse, une encolure arquée et un port de tête altier, tandis que la robe grise reste dominante, même si l’on rencontre encore, plus rarement, des sujets noirs ou alezans.

- Croisements historiques au XIe et XIIe siècle avec les chevaux de Flandres

- Passage progressif de la traction légère à la traction lourde

- Instances rares de robe noire ou alezane dans la population actuelle

Traits distinctifs : puissance, élégance et tempérament du boulonnais #

La renommée du cheval boulonnais repose sur des atouts exceptionnels. Sa puissance physique résulte d’un gabarit massif combiné à des allures fluides. L’encolure arquée, la croupe large et l’épaule inclinée lui confèrent une impression de force tranquille et de grâce. Sa robe, majoritairement grise, s’anime de reflets argentés avec l’âge, caractéristique particulièrement prisée dans les concours et expositions[1][4].

À lire Le maillot rose d’Arsenal : entre audace et identité des Gunners

Côté comportement, le boulonnais séduit par une docilité à toute épreuve. Son tempérament calme et volontaire facilite l’apprentissage et la coopération au travail. L’agilité et la rapidité d’exécution, malgré la masse, témoignent d’une souche sélectionnée pour l’attelage autant que pour la traction agricole. Polyvalent, il s’illustre toujours dans les concours d’attelage, les démonstrations agricoles et, plus récemment, dans des manifestations de tourisme équestre ou de loisirs verts.

- Forte ossature et puissance musculaire

- Allures énergiques mais souples

- Tempérament docile et volontaire, apprécié des agriculteurs comme des meneurs d’attelage

Enjeux de conservation et initiatives pour préserver la race #

Le cheval boulonnais affronte des défis majeurs liés à la modernisation agricole et à la concurrence des machines, provoquant une inquiétante érosion de son effectif. La diminution de la traction animale, conjuguée à la réduction du nombre d’éleveurs passionnés, fragilise le patrimoine génétique et hypothèque l’avenir de la race. Des acteurs régionaux et nationaux se mobilisent face à ce constat : Syndicat Hippique Boulonnais, Haras nationaux, associations de sauvegarde et éleveurs mettent en œuvre des programmes de reproduction encadrée, de sélection rigoureuse et de diversification des débouchés[1][3].

Les campagnes de sensibilisation visent à valoriser le rôle du boulonnais dans le patrimoine vivant, tout en cherchant à renouveler le public : journées portes ouvertes, présentations lors des foires, participation aux événements culturels locaux. Certains éleveurs innovent en développant l’agro-tourisme ou les activités de traction écologique. L’implication des collectivités locales, des établissements publics et du secteur associatif donne un second souffle à la race.

- Soutien des syndicats hippiques et des haras, porteurs de programmes génétiques

- Diversification des débouchés : tourisme rural, spectacle vivant, entretien écologique des espaces verts

- Actions de médiation culturelle lors de salons, foires et expositions

L’avenir du cheval boulonnais : entre tradition et nouveaux usages #

À l’heure où les débats sur la durabilité des pratiques agricoles et la recherche d’authenticité s’intensifient, le cheval boulonnais s’impose comme un ambassadeur du patrimoine vivant du Nord. Sa reconversion s’orchestre dans des projets d’agroécologie, où la traction animale retrouve une pertinence, notamment pour l’entretien de vignes, l’arboriculture ou la gestion douce des espaces naturels sensibles. Les circuits touristiques, proposant des balades attelées ou des visites d’élevages, rencontrent un public en quête de sens et de contact avec une histoire incarnée.

À lire Cloche à foin : l’équipement incontournable pour préserver la qualité du fourrage

L’engagement des passionnés, agriculteurs, meneurs et collectivités, crée de nouvelles perspectives dynamiques : concours de labours à l’ancienne, démonstrations de maniabilité, implication dans les grandes manifestations équestres nationales. La transmission des savoir-faire ancestraux côtoie l’innovation, tissant un lien entre générations et territoires autour d’une même passion. Notre conviction est que la sauvegarde du boulonnais, à la croisée du passé et des enjeux futurs, reste un défi enthousiasmant et porteur de sens pour tous amoureux du patrimoine rural.

- Déploiement dans l’agro-écologie et la gestion écologique

- Essor de l’agro-tourisme et redécouverte de la traction animale

- Rôle d’ambassadeur du patrimoine équestre pour le nord de la France

Plan de l'article

- Cheval boulonnais : Histoire, caractéristiques et enjeux d’un géant du patrimoine français

- Origines antiques et légendes fondatrices du cheval boulonnais

- Le rôle incontournable du « cheval du poisson » dans l’économie régionale

- Évolution morphologique : du cheval de poste au géant de la traction

- Traits distinctifs : puissance, élégance et tempérament du boulonnais

- Enjeux de conservation et initiatives pour préserver la race

- L’avenir du cheval boulonnais : entre tradition et nouveaux usages